镥原子核参数评估取得积极进展

近日,中国科学院国家授时中心的光钟研究团队在镥(Lu)原子核参数评估方面取得了积极进展。研究人员利用多组态Dirac-Hartree-Fock理论,精确计算了Lu+离子5d6s 3D1,2,3, 1D2和6s6p 3P1,2, 1P1态磁偶极和电四极超精细常数(A和B),以及基态与这些能态之间跃迁的同位素位移因子。相关研究成果以《Re-evaluation of the nuclear electric quadrupole moment and mean-square chargeradii of 175,176Lu+ isotopes》为题,在期刊《Physical Review A》上发表。

原子核效应在原子物理和原子核物理的研究中扮演者重要的角色。其中,原子核电四极矩和核电荷方均根半径是定量描述原子核性质的关键。对质量数为A≈170的原子核的能带结构研究比较重要,因为这些原子是稀土和较重原子核之间的过渡。镥同位素(162 ≤ A ≤179)是这些稀土元素的典型代表,因为它具有相对较高核自旋值以及显著大的核磁偶极矩和电四极矩。镥的超精细结构在天体物理光谱分析中也起着很重要的作用。此外,Lu+离子的超精细结构效应在分析和提高Lu+离子光钟指标方面也起着至关重要的作用。根据调研结果,162−174,177−179Lu原子核电四极矩的评估是由175Lu原子核电四极矩为参考,以不同同位素电四极超精细常数之比获得,即Q/Q175 = B/B175。对于175Lu原子核电四极矩的评估,利用现有方法评估的结果之间存在着至少25%的差异,评估镥原子核电荷方均根半径之间的结果差异更大。因此,利用不同的理论重新评估镥原子的核电四极矩和核电荷方均根半径,找出以前评估结果之间巨大差异的原因是很有必要的。

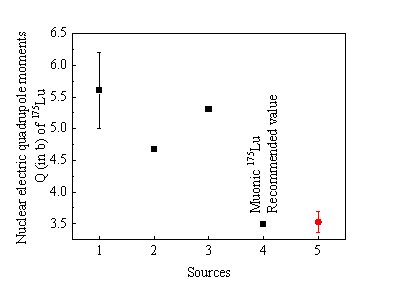

研究团队利用活动空间方法详细分析了电子关联效应,Breit相互作用和QED效应对超精细结构和同位素位移效应的影响,结合实验测量的电四极超精细常数B和理论计算的核外电子在原子核处的电场梯度,研究人员重新评估了175Lu的原子核电四极矩。其评估结果与175Lu的原子核电四极矩的推荐值符合的很好,如图1所示,研究人员用不同的方法验证了推荐值的可靠性。

此外,根据计算发现,6s21S0 - 5d6s 3D1,2,3, 1D2和6s21S0 - 6s6p 3P0,1,2, 1P1跃迁的场位移比质量位移大一个量级以上,非常适合于评估核电荷方均根半径。结合实验测量的6s21S0 - 5d6s 3D1跃迁的同位素位移和理论计算的场位移因子,研究人员重新评估了175,176Lu同位素之间核电荷方均根半径之差,评估结果也与推荐结果符合,解决了现有估计方法中长期存在的显著差异。

该研究在镥原子核参数评估方面取得的进展,不仅有助于深入理解原子结构,还为提高Lu+离子光钟不确定度提供了精确的原子参数。

图1. 不同研究中175Lu核电四极矩的比较

图1. 不同研究中175Lu核电四极矩的比较

附件下载: