基于地震对中国北方区域低频时码授时信号影响研究

低频时码授时技术作为一种重要的陆基无线电授时手段,根据接收和发射距离的不同,主要分为地波区和天波区。地波主要沿地球表面传播,而天波则通过电离层的反射远距离传播。

中国科学院国家授时中心研究人员基于2022年泸定6.8级地震对中国北方区域低频时码授时信号影响研究,研究人员利用泸定6.8级地震前后低频时码监测站接收到的原始观测数据,对BPC台发播的68.5 kHz时码信号进行连续监测,通过对数据进行可视化处理和分析,对比了地震前后多日的信号波动情况,观测了地震期间低频时码信号的变化,结合地震活动、太阳活动和地磁数据,探讨信号参数变化的原因和规律,可为低频时码信号传播模型的研究和地震预报提供一定参考。

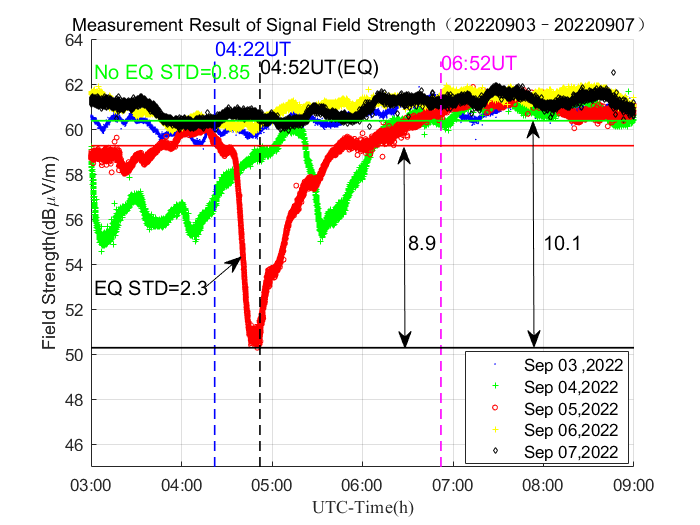

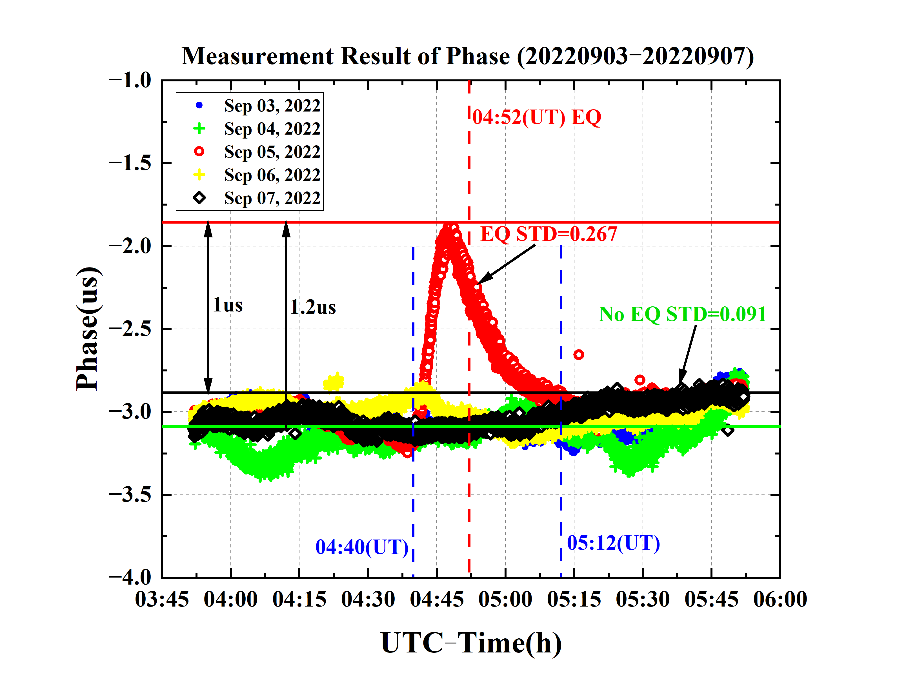

图1和图2表明,在地震过程中,低频时码信号的场强在短时间内波动明显。地震前约30 min,该值开始下降,地震后2 h逐渐恢复。在地震发生时,相位也发生了突变,与地震前后2 d相比波动较大。地震的发生影响电离层的变化,导致低频时码信号的天波传播发生变化。

图1 场强变化趋势对比测试结果

图2 相位变化趋势对比测试结果

研究低频无线电波的传播特性对地震灾害预报和地震减灾具有重要的现实意义。低频无线电信号在地震预报中的应用是地球物理、大气科学和无线电通信交叉的前沿研究课题。未来可能建立全球低频观测网络,结合空间观测,可以提高震前信号的探测能力。低频无线电信号在地震预报中的应用前景广阔,未来的研究将有助于增强我们对震前指标的认识,并为地震预警系统的发展提供重要的科学依据。

研究成果以《Investigation on the Impact of the 2022 Luding M6.8 Earthquake on Regional Low-Frequency Time Code Signals in Northern China》为题发表在学术期刊Atmosphere 。

附件下载: