国家授时中心参与的国际合作团队在激发态羟基脉泽的观测中取得重大突破

星际脉泽(主要是羟基、水和甲醇脉泽)广泛存在于大质量恒星形成区中,其脉泽斑具有小而亮的辐射特征,且这些脉泽辐射具有穿透尘埃的特性,所以成为示踪大质量恒星形成区,尤其是探索小尺度范围内物理和动力学特性的最有效探针。

羟基分子是星际介质中首次被探测到的分子,于上世纪六十年代被探测到。在大质量恒星形成区中,通过同时观测基态羟基脉泽和激发态羟基脉泽可以限制脉泽所在区域的物理条件,例如氢分子密度,温度和速度梯度等参数。因而激发态羟基脉泽的观测也极为重要。

最近,由国家授时中心乔海花副研究员,中山大学欧阳旭甲博士,上海天文台沈志强研究员、李娟研究员,SKA天文台Shari Breen博士,南京大学杨楷博士以及广州大学陈曦教授组成的国际合作团队,在激发态羟基脉泽的观测上获得了重大突破。该团队利用天马望远镜对北天155个大质量恒星形成区进行搜寻,共探测到44个6.0 GHz激发态羟基脉泽,其中8个6.0 GHz羟基脉泽首次被探测到,对国家授时中心天然频率源深空导航研究提供重要参考。论文在2024年12月9日在线发表于《天文学报》(Astronomical Journal)上。

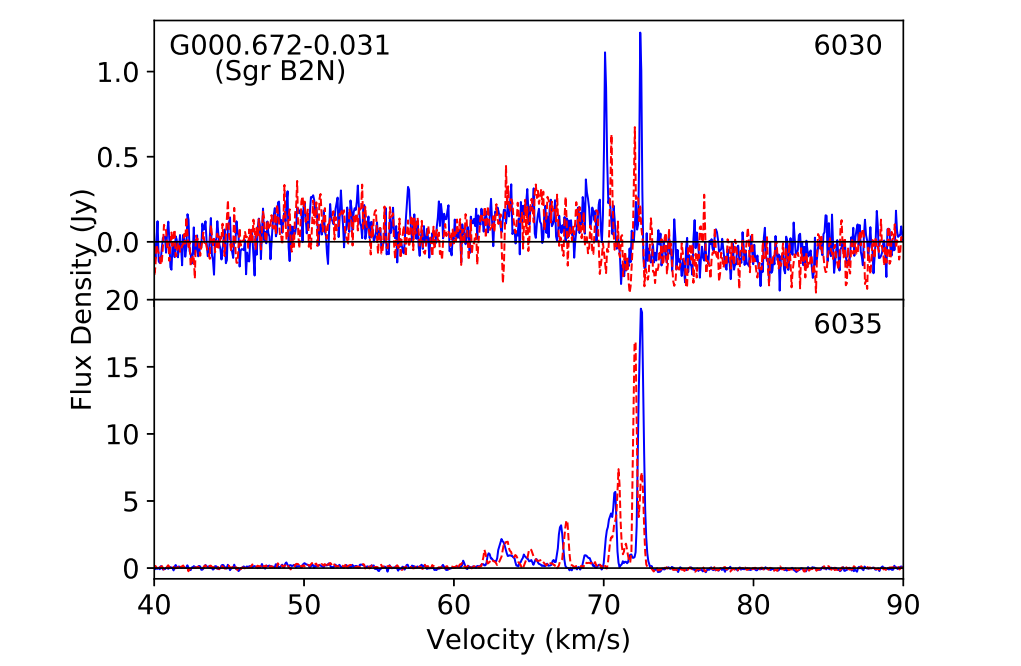

Sgr B2N在6030和6035兆赫兹激发态羟基跃迁上的光谱图。

红色虚线是左圆极化光谱,蓝色实线是右圆极化光谱。X轴是速度,Y轴是流量密度。

附件下载: