中国科学院国家授时中心研究团队提出了一种新的自旋压缩光晶格钟差分频率比对方案

传统光晶格钟使用的是相互独立的原子作为量子参考。物理上,光钟的频率稳定度受限于量子投影噪声。在实际情况中,由于光钟不连续检测的工作方式会引起所谓的迪克效应(一种由于检测技术缺陷所引起的噪声),单台光晶格钟的稳定度无法达到量子投影噪声极限。通过差分频率比对的方法,即用一束钟激光同时与两个彼此独立的冷原子团相互作用,可以充分地消除迪克效应,使得频率比对的稳定度基本上达到量子投影噪声极限。

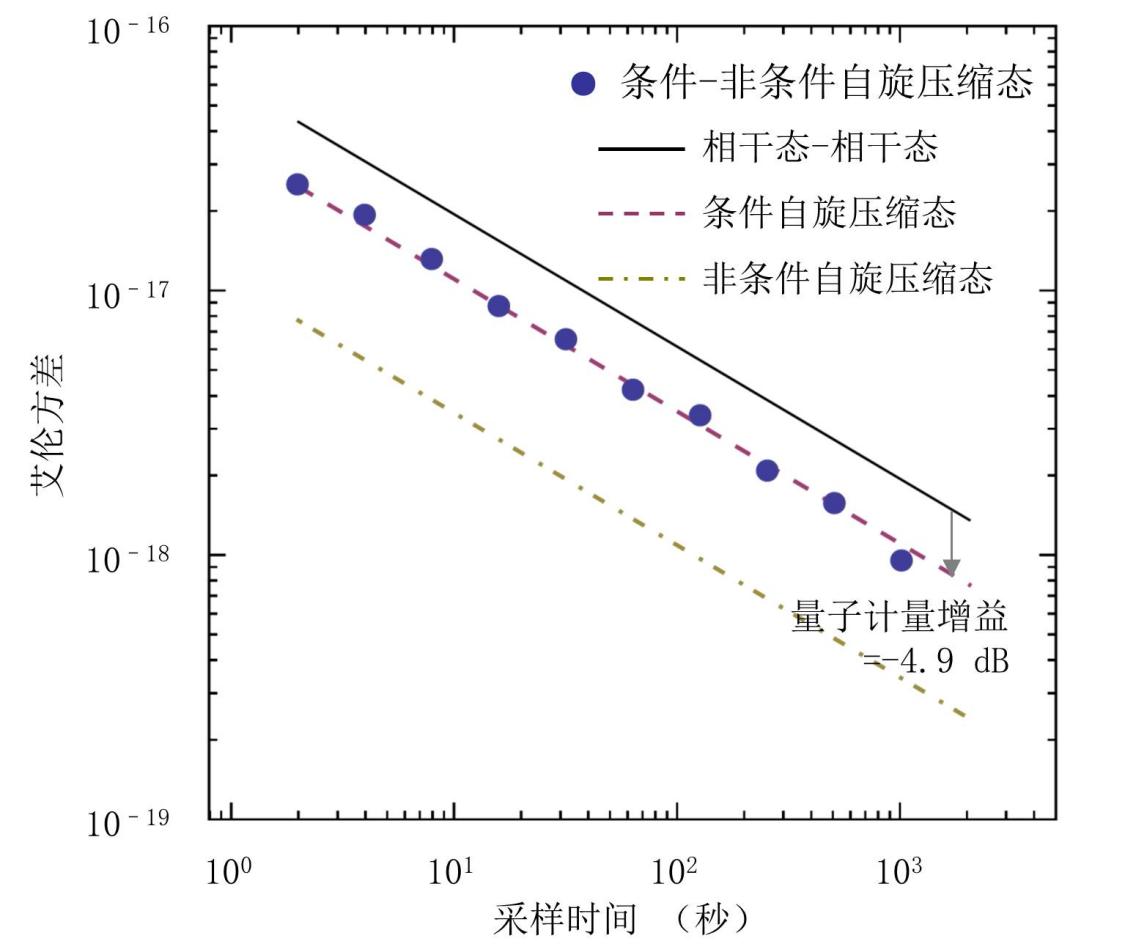

一台钟激光的频率被交替锁定在一个冷原子团(原子数目约为102)的条件与非条件两种自旋压缩态上。数值模拟结果显示:差分频率比对的稳定度为3.5×10–17/1/2。相较于量子投影噪声极限,新方案的计量增益可以达到–4.9 dB。相关研究成果以《Differential frequency comparison of conditionally and unconditionally spin-squeezed states of an optical lattice clock》为题,发表在学术期刊Advanced Quantum Technologies上。

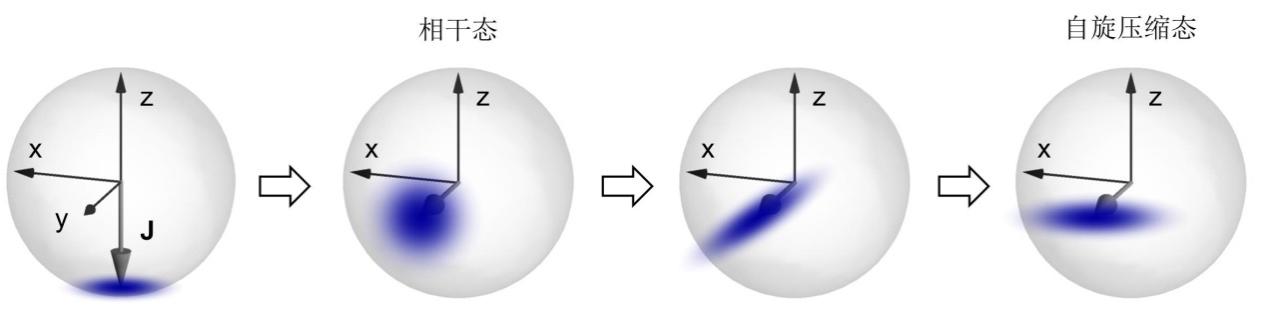

光晶格钟稳定度的最终物理极限并不是量子投影噪声极限,而是由量子力学测不准原理所决定的海森堡极限。将冷原子团制备在特殊的量子纠缠态(即自旋压缩态,图1)可以使得光晶格钟稳定度突破量子投影噪声极限,并有望达到海森堡极限。

图1 制备自旋压缩态。

目前,实验上已经实现了自旋压缩光晶格钟之间的差分比对突破量子投影噪声极限。在每一个光钟工作周期内,需要同时制备两个独立的自旋压缩冷原子团,或者分别将一个冷原子团的两个部分制备到自旋压缩态。这使得冷原子样本的制备过程变得非常复杂,也无法充分利用原子整体数目。针对于这个问题,授时中心研究团队提出了一种新方案,也就是利用一个冷原子团的两个性质既然不同的自旋压缩态来进行差分比对。这不仅简化了冷原子样本的制备过程,而且提供了一种新的思路,即用一种已知的自旋压缩协议来评估另一种自旋压缩协议。

研究团队模拟了一个冷原子团的条件与非条件自旋压缩态之间的差分频率比对。在原子数为102的情况下,得到了–4.9 dB的量子计量增益(图2)。

图2 差分频率比对的艾伦方差。

此项研究工作得到了中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划的支持。

附件下载: